Clipした日: 2024-11-28T17:07:39+09:00

Clipした記事: [デザインと経営をシームレスにつなげる、MIXIのケイパビリティを軸にしたマネジメント体制の再構築|Cocoda](https://cocoda.design/mixiyoshiyukiyokoyama/p/pb509d1338a97#3.%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8C%96)

----

MIXIの執行役員 CDO(Cheif Design Officer) デザイン本部 本部長の横山です。

MIXIデザイン本部では、デザインの現場と経営をよりシームレスにつなげるため、**デザイン本部のケイパビリティを軸にマネジメント体制の再構築**をしてきました。

ケイパビリティ... 競争優位となる組織の固有の強みのこと

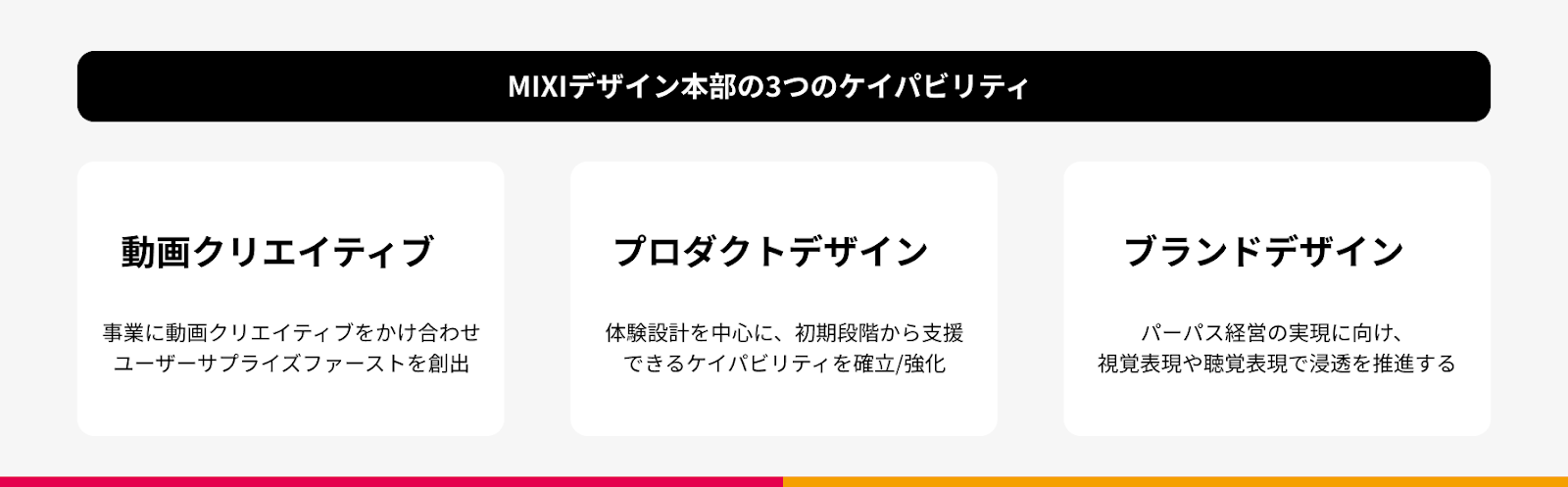

2023年5月現在、動画クリエイティブ、プロダクトデザイン、ブランドデザインの3つのケイパビリティを確立し強化しながら、事業支援や全社貢献、デザイン組織開発を行っています。

MIXIデザイン本部では、動画クリエイティブ、プロダクトデザイン、ブランドデザインの3領域をケイパビリティ(競争優位になる固有の強み)として掲げている

ケイパビリティによる事業支援の一例は、動画クリエイティブの表現や技術を拡張させ、ユーザーサプライズにつなげる仕掛けを、デザインから巻き起こす取り組みなどがあります。

今後、他の事例も、[Cocodaのデザイン組織ページ](https://cocoda.design/teams/mixi-design)にて紹介していきます。

デザイン組織をケイパビリティで再構築することが、デザイン組織と経営をシームレスにつなげることに、どう相関すると考えたのかシェアしたいと思います。

僕は250名のデザイン職が在籍するデザイン組織強化のミッションを託され、2019年1月にミクシィ(現MIXI)に入社しました。

どこからどう着手すると、最も早く大きく組織全体にインパクトするのかを模索しながら、マネージャーとの並走、マネジメント採用、若手デザイナーのメンタリング体制整備など組織体制の強化を実行してきました。結果、1年目でマネージャー、そして部室長と役職が上がり、組織への影響を広げていきました。

役職が上がり、より上位の情報にアクセス出来ることで、僕自身、さらに情報を活かしたマネジメントを実行していき、デザインの現場やメンバーの士気に手応えを感じました。一方で、次第に、**デザイン組織と経営の距離を感じる機会も増えていきました。**

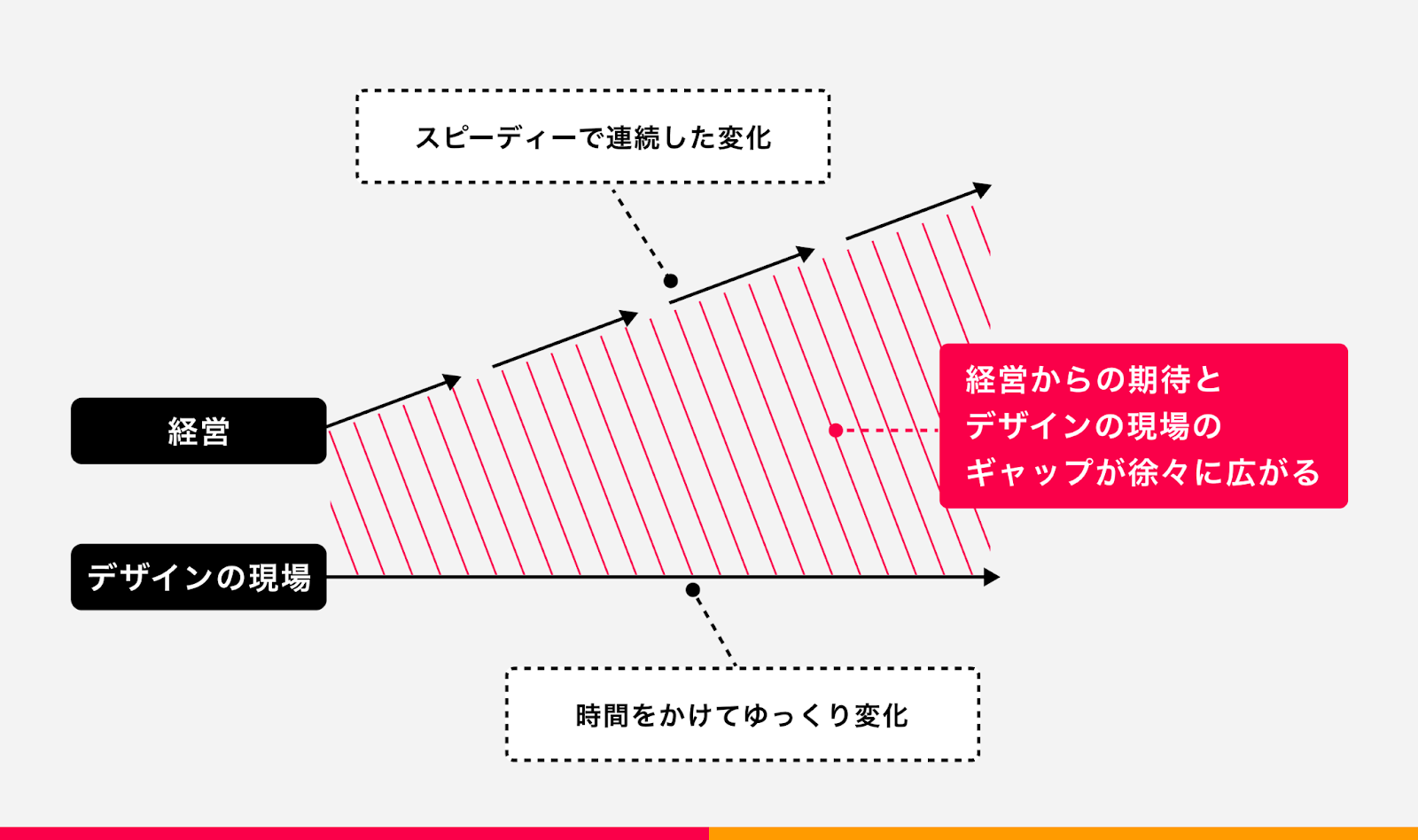

デザインの現場がより良くなるまでには、当然ながら、相応の時間がかかります。その一方で経営は、スピーディーに連続的な意思決定で進み続けますし、この過程でデザインに対する期待もアップデートされます。

**デザインの現場と経営の間で流れる時間の速さの違いと、デザインに対する期待値のずれが、次第に、両者を引き離していくのではないか**と、僕は捉えています。

デザインと経営のギャップが広がるイメージ。

デザイン組織と経営の間で流れる変化の速度の違いが、徐々に経営からの期待値と、デザインの現場の実態とのずれを広げてしまう。

もしそうならば、デザイン組織も経営も、お互いがこの現状をきちんと認識する必要があると思いますが、デザイン組織がそれを怠ってしまうと、距離はより広がってしまいます。

もう少し具体的に言うならば、**デザイン組織はあるべき姿を定義しつつ、現状や進捗、スケジュール感をきちんと経営の言葉に翻訳し報告する必要がある。また、経営と連動しアップデートし続けられるデザイン組織を作る必要がある**とも言えるかもしれません。

上記の考えを抱きつつも、日々は忙しく過ぎていきました。初手が遅くなるほど、デザイン組織と経営の距離が広がる自覚はあるのに、僕自身、時間を上手くコントロールすることが出来ません。そこで、時間の使い方をアップデートすることを始めました。

当時のカレンダーのイメージ

これまで会議中心だったところから、週40時間の内8時間以上は必ず頭や手を動かす時間にする。水曜日はノーミーティングデーとする。部室長と1on1を分担するなどの工夫で、戦術を考える時間を確保していった。

具体的には、週40時間の内8時間以上は必ず、デザインと経営をどうつないでいくのか、戦術を考え、実行するための時間に充てるようにしました。

時間配分を変え向き合うことで、次第に、デザイン組織として次に何をすべきかが明確になってきました。

経営とデザインの現場のずれを無くしていく視点に立ち、デザイン本部から経営に対して3つの「見える化」を行うことにしました。

デザイン本部から経営に対して行うと決めた、3つの「見える化」

1\. デザイン本部と経営の優先度をを見える化

2\. デザイン本部の事業・組織への貢献を見える化

3\. デザイン本部のケイパビリティを見える化

当時のデザイン本部は、常に多くのデザインを同時並行している状態で、仕事の相談フローも人ごとグループごとに異なり、マネジメントを含む全員が制作に追われる日々でした。

組織が今どうなっているのか、どうなると良く、どのように改善する必要があるのか、誰も把握出来ないままで、**マネジメント不在のデザイン職の集合体**になってしまっていました。

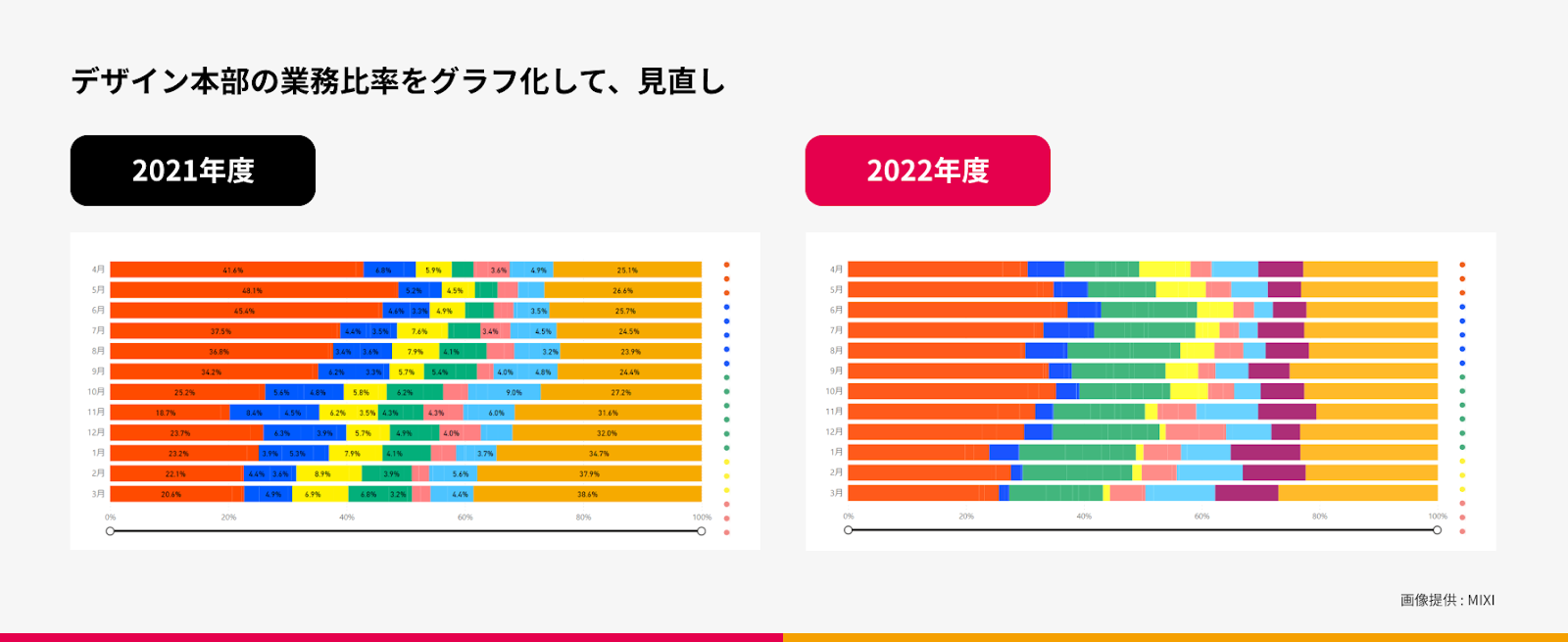

そこでまず、組織の現状を客観視出来るよう、週次で一人ひとりの作業時間を集計し、グラフ化することから始めました。

事業ごとのデザイン職の偏りが生まれていないか、作業時間をグラフとして可視化。

2021年度には、赤色の事業に多く配置されていたところを、2022年度には緑色の事業に多く配置転換が起こるように工夫した。

次にマネジメントチームで集まり、グラフを見ながら、経営の優先度に対し現状のデザイン本部はどうなっているのか、どのくらいずれていてどうグラフを変えていくのか議論しました。

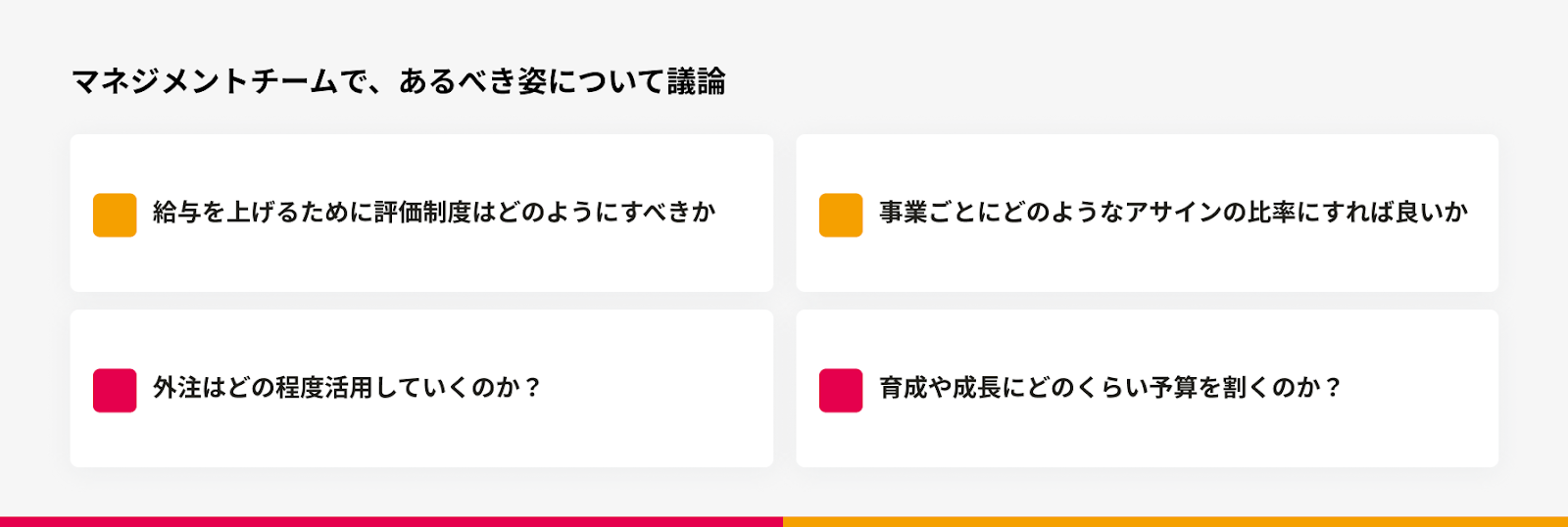

さらに、そのためにマネージャーはヒト・モノ・カネをどうマネジメントするのか、それを実行した時に起こりうるリスクは何か、それに対しどうコミュニケーションしていくかなどを断続的にディスカッションしながら、あるべき組織の輪郭を形作っていきました。

ここでいうマネジメントチームとは、デザイン本部のデザインマネージャー/部室長/本部長のことを指しています。

マネジメントチームでの議題のイメージ。

給与に関わる評価制度、事業ごとのアサイン比率、外注の活用比率、育成や成長への予算の配分などについて何度も話し合った。

同時に、組織の変化を受け入れ、成果を出し続けるデザイン職をより評価し、組織の中核にしていくためにも、評価指針を整備していきました。

当時のデザイン本部は、成果報告が不明瞭かつ、活動がブラックボックス化し、本部からの発信がほとんど出来てない状態が続いていました。

そこで過去を踏襲した活動報告はリセットし、デザインの成果をなるべく定量/定性で語るよう心がけました。事業成果は**数字やユーザーの熱量はもちろん、デザインがどうユーザーサプライズを通した事業価値向上へのチャレンジ**をしているかを発信。

組織成果は**デザイン職同士のリレーション創出、採用や新卒研修、社内イベントや決算発表、地域貢献などといったコーポレート活動支援による企業価値向上への貢献**を発信しました。このように、少しずつデザイン本部から経営へのコミュニケーション量を増やしていきました。

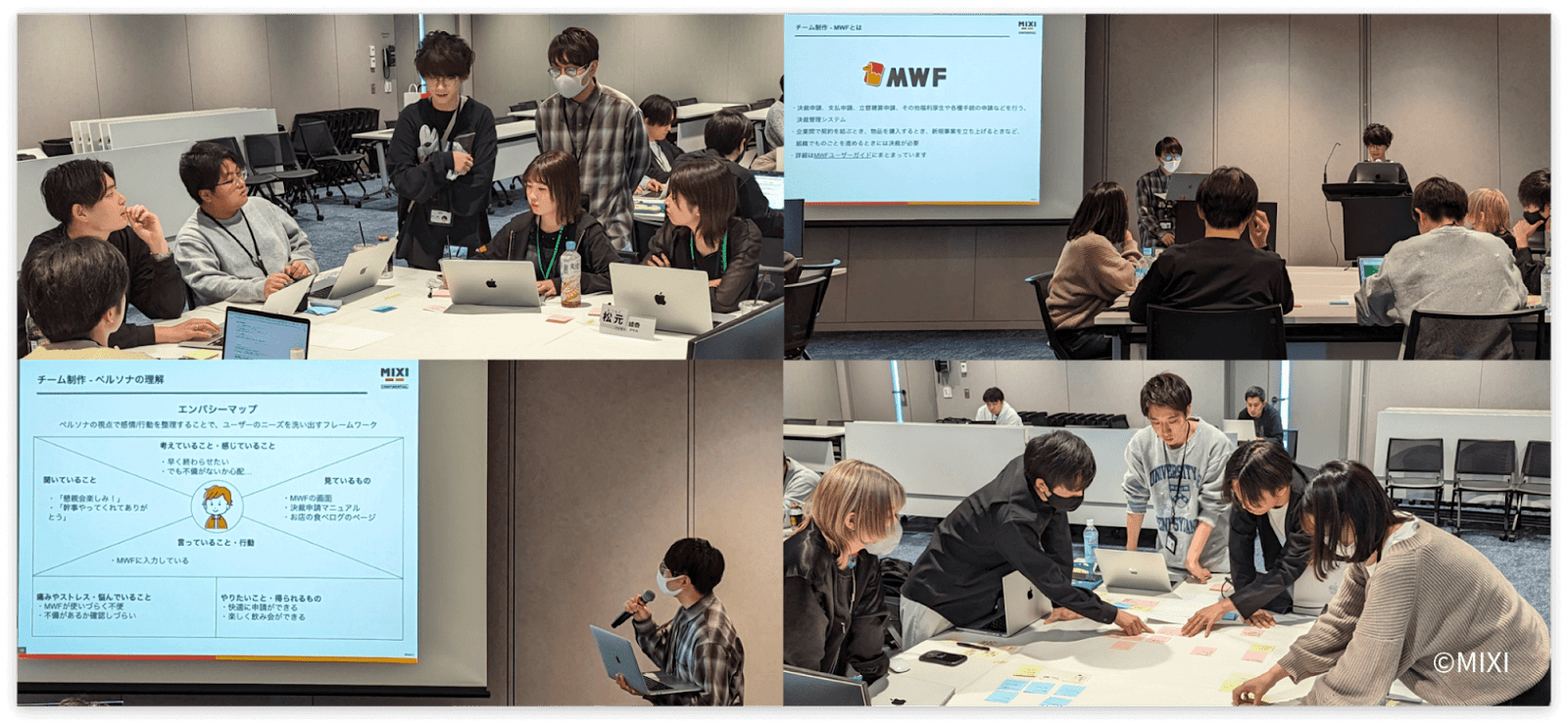

デザイン本部として新卒研修を実施し、組織貢献についても発信

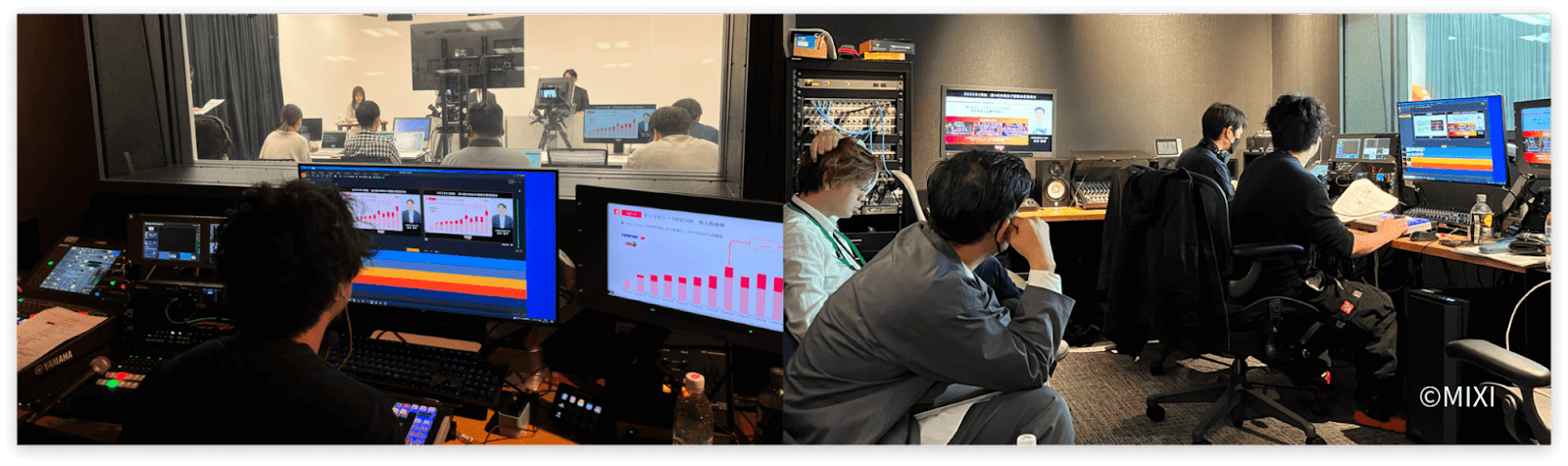

決算発表の映像撮影・配信にデザイン本部が貢献

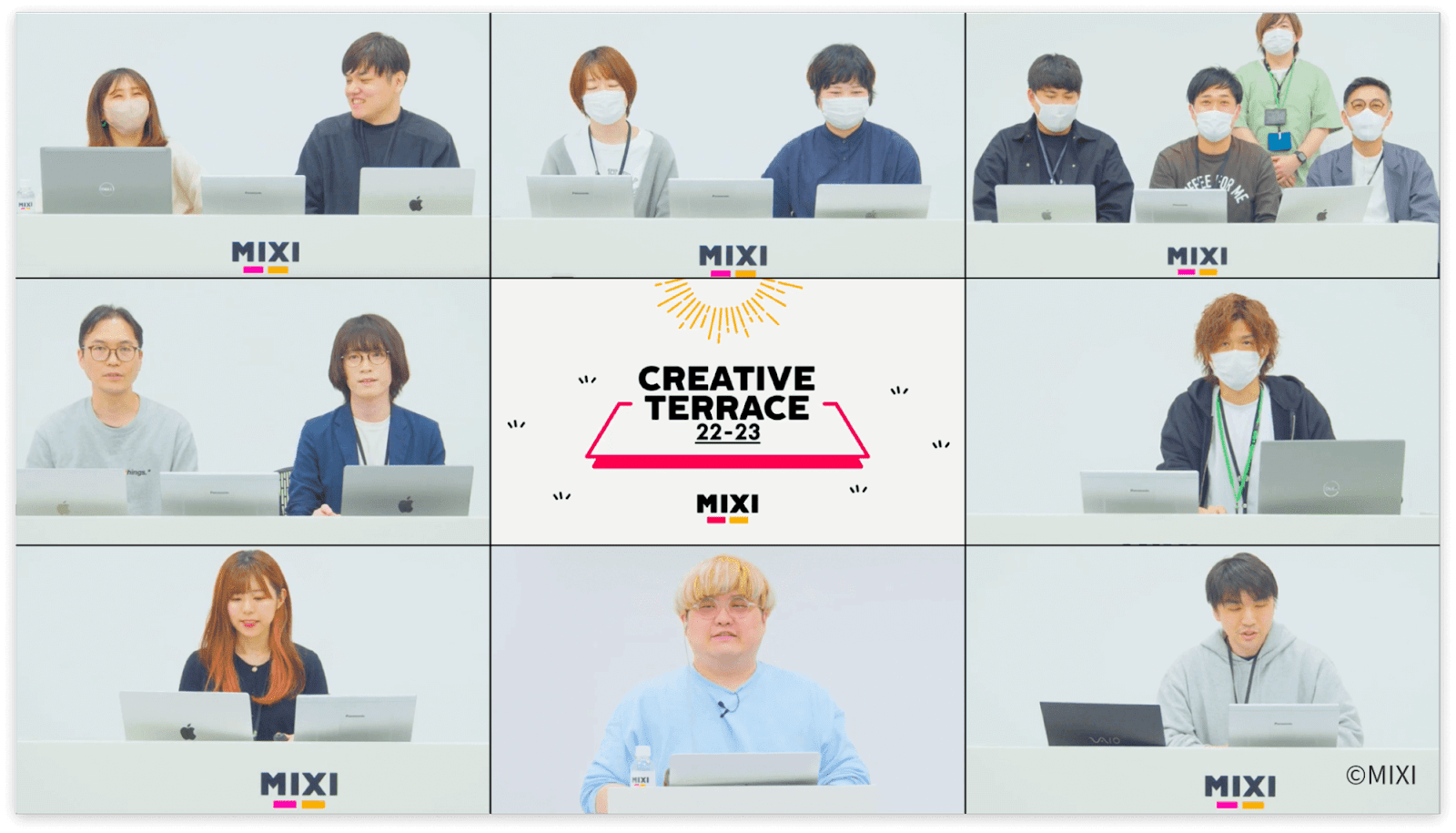

デザイン本部での成果発表会

MIXIは、**コミュニケーションを豊かにする事業開発力がケイパビリティである**と定義しています。

決算資料より。

「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む」というパーパスを掲げるMIXIでは「コミュニケーションを豊かにする事業開発力」をケイパビリティとして定義している。

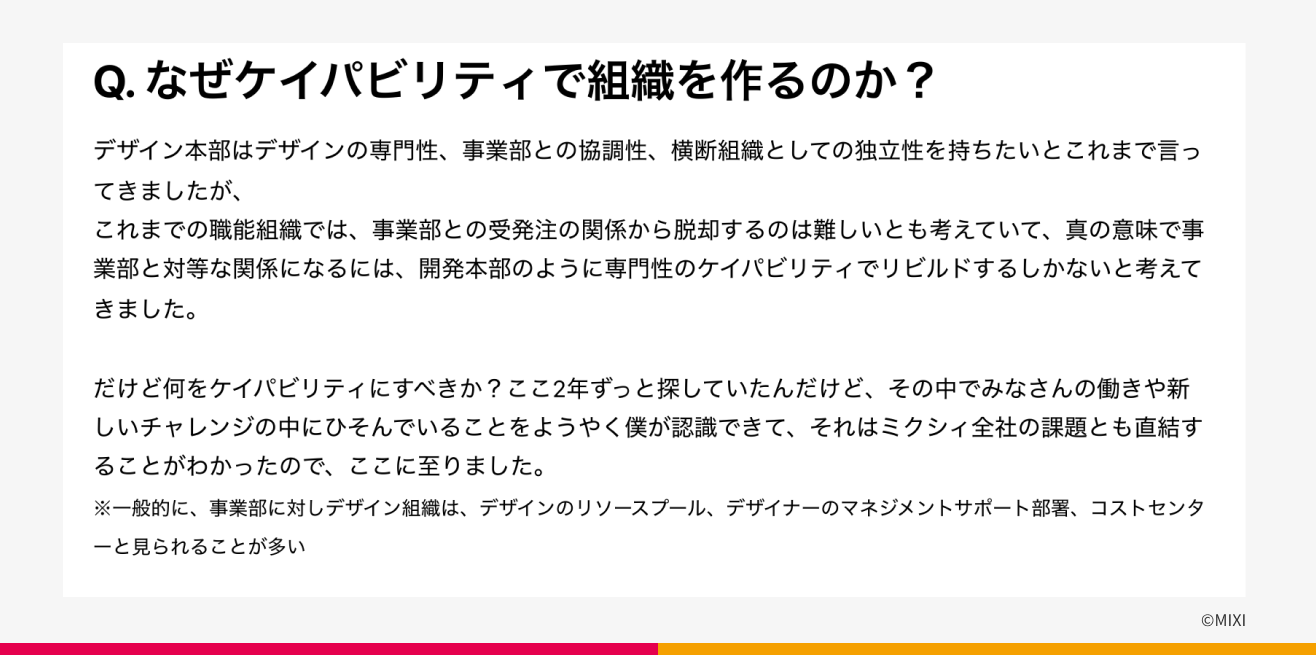

デザイン本部をマネジメントし始めた頃は、MIXIの中期経営方針が実現する時、未来のデザイン本部が当たり前に担っている役割から逆算して、デザイン本部のあるべき姿を考えていました。

ですが、マネジメントをしていく過程で、次第に、デザイン組織が担っているであろう役割で組織を作っている限り、**常に経営に対しデザイン組織は後手を踏むのではないか、その時間軸では、いつまでも、デザインがMIXIの競争優位になる未来は来ないのではないか**と考えるようになりました。

さらには、デザインのケイパビリティが、経営や事業の意思決定に影響を及ぼす状態まで入り込んでこそ、事業会社にデザイン組織がある意義を見いだせるのではないかと考えが進みました。

これらが実現した時、デザイン組織と経営はシームレスに相互連携し合っているはずで、そうなるともはや、ケイパビリティでデザイン組織を再構築しない理由がないと思うようになりました。

その後は、過去から現在まで、デザイン本部がどんな価値を創出し、どう成果を出してきたのかを振り返っていきます。

持っている技術と技術の未来を見据え、武器となる社内設備や環境も考慮しながら、これから組織の核になるメンバー同士でなければ見つけられなかった掛け合わせは何か、デザイン業界全体の市況感も意識しつつ、どの領域ならユニークでしかもインパクトがあるのか、などを探索していきました。

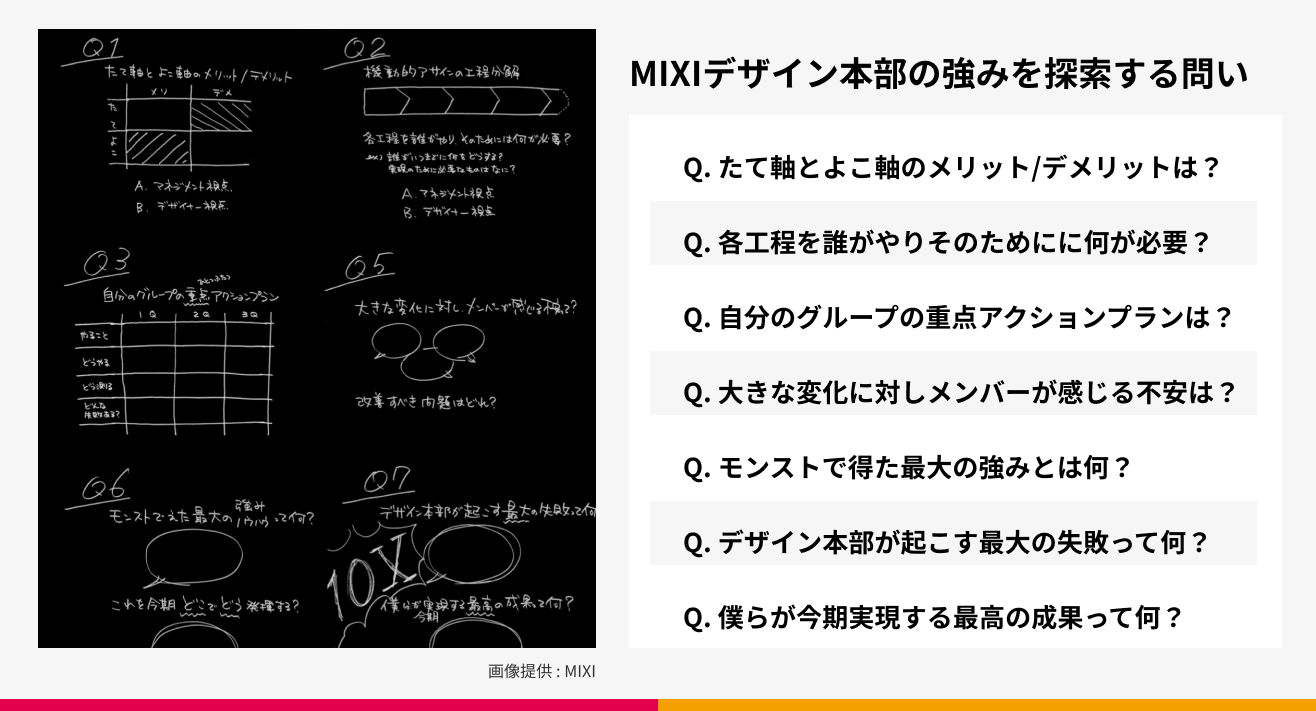

マネジメントでケイパビリティを探索するための議論を繰り返す

これまでのデザイン本部の活動を数値で振り返り、何が強みなのか見極める

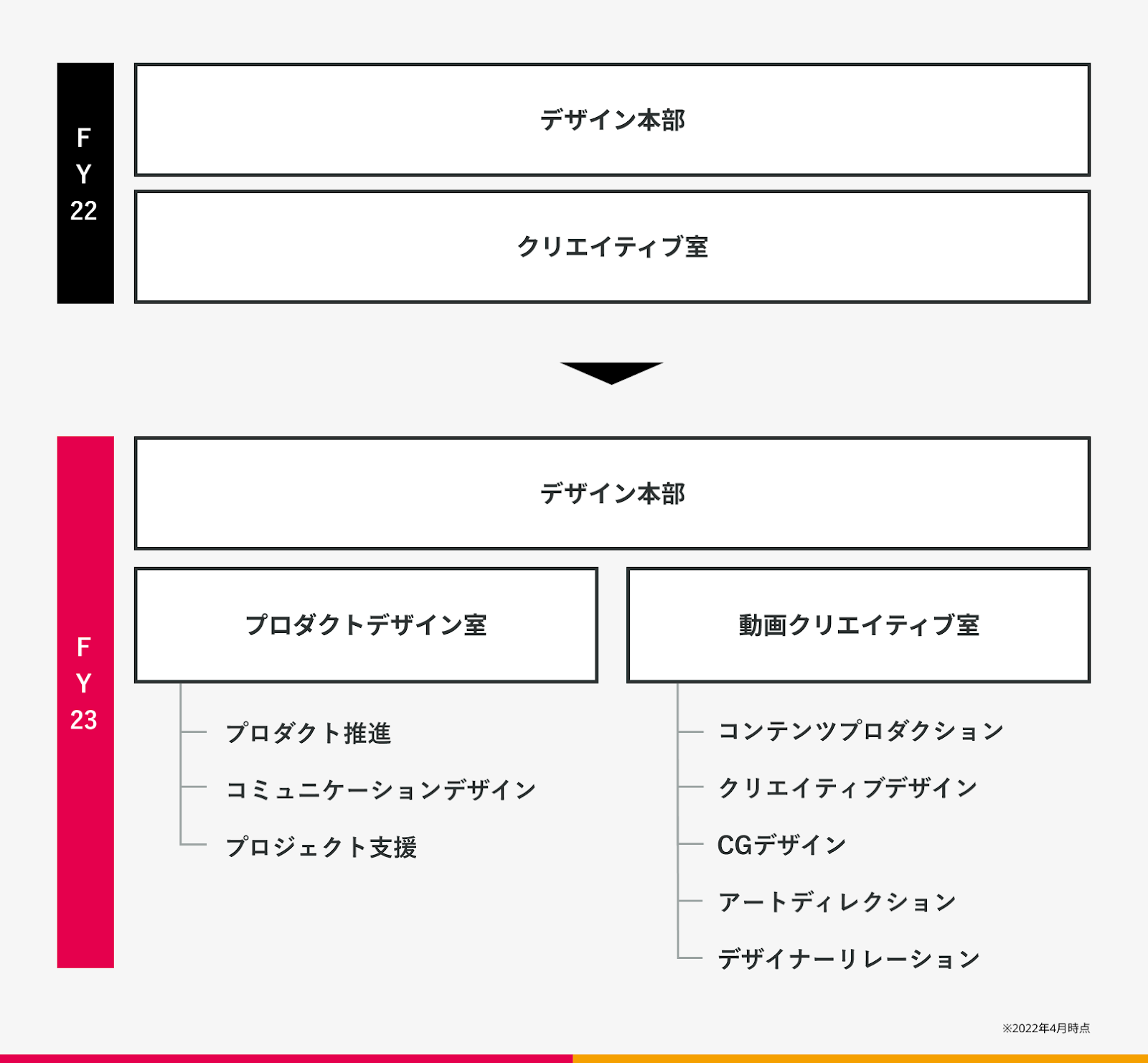

こうしてMIXIデザイン本部は、2022年4月にケイパビリティを軸とした2つの部室、動画クリエイティブ室とプロダクトデザイン室を新設し、マネジメントチームから2名の部室長を立てることが出来ました。

ケイパビリティを軸にした組織へと変化することを経営に向けてメッセージ

動画クリエイティブ室、プロダクトデザイン室、という2つの部室を置いた新体制に

現場に対しても、ケイパビリティに特化した組織にしていくことをメッセージ

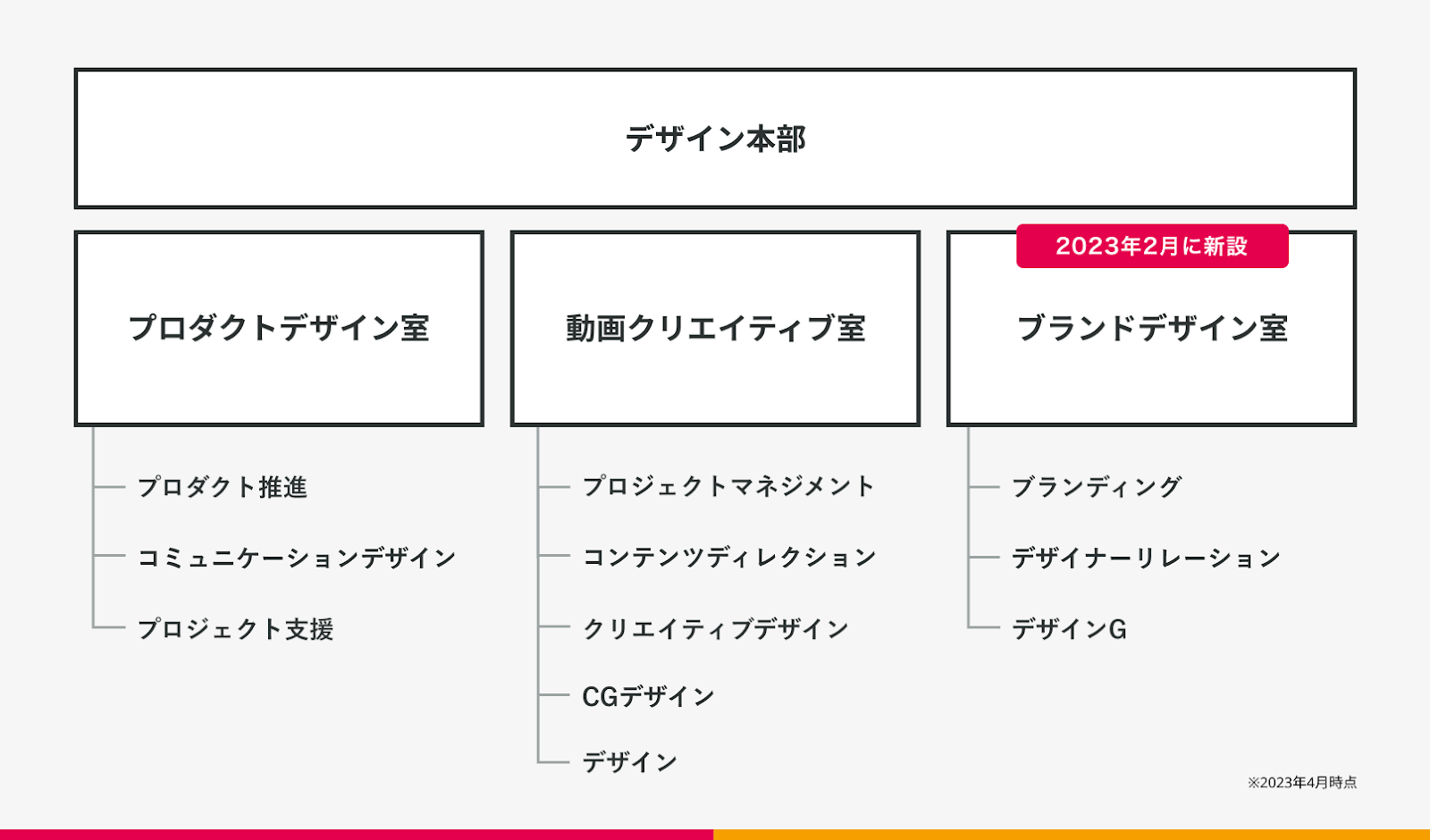

さらに2023年2月にはブランドデザイン室を新設し、マネジメントチームからもう1名の部室長を立てることが出来ました。

ブランドデザイン室が2023年に新設

新たな経営課題に対して、デザイン本部のケイパビリティとして獲得していくことが期待されるように

この過程で僕はデザイン本部本部長、2023年4月から執行役員CDO(Cheif Design Officer) に就任し、デザインの影響をさらに広げる活動を実行しています。

マネジメントの効果測定で僕が特に意識しているのは、**「デザイン組織への投資が増えているか」「デザイン組織の仲間が増えているか」**の二点です。

前者を実現するには、投資以上のパフォーマンスによるリターンを出す、あるいはデザイン資産が積み上がることで、事業価値や企業価値が向上している必要があります。

後者を実現するには、一人ひとりのデザイン職に対し、やりがいや成長機会や仲間と出会える場を提供している必要があります。

前者と後者の両輪は、ようやくゆっくり回り出した手応えがある一方で、デザインと経営がよりシームレスにつながっている実感はこれからというのが正直なところです。

今後もマネジメントチームで試行錯誤を続け、目的に向けたマネジメントを実行し、MIXIらしいデザイン組織、そしてMIXI DESIGNを確立し強化していきます!